眾擎易舉,合謀宏業!上汽華為合作深評

作為一個職業生涯伊始便浸潤在上汽體系并深受其企業理念影響的人,我原本是不計劃參與上汽集團與華為合作的討論之中的!

但似乎,圈內的、圈外的還有網絡上大量的喧囂依然停留在數年前網絡熱議的"靈魂論"之中!

我覺得有必要寫點什么!

在參加完上汽某新產品極寒測試回滬的夜班機上,我用手機敲下了這篇5000字長文,主要想從我的理解解讀4個大家非常關心的問題:

01、上汽華為如何合作?

02、上汽為何不顧外界爭議的"靈魂論"?

03、華為圖上汽什么?

04、一次雙贏的合作?

01、上汽華為如何合作?

2月21日,上汽集團與華為在上海簽署深度合作協議,上汽董事長王曉秋、華為常務董事余承東雙雙到場見證簽約。

一個細節是,簽約儀式上,雙方并沒有提到品牌名稱,但同時表示:雙方將在產品定義、生產制造、供應鏈管理、銷售服務等領域展開合作,打造全新新能源智能汽車,共同為用戶帶來領先的智能化出行體驗。

與最近幾次華為對外合作有些差異的是,這一次見證簽約的是上汽集團董事長王曉秋,華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東,出面執行簽約的是上汽集團總裁賈健旭,華為終端智選車業務部總裁汪嚴旻。

這樣的安排基本可以確定:雙方的合作采取的是智選車模式,也就是鴻蒙智行。

不過,我一直堅定的認為,鴻蒙智行這種合作模式不是也不應該是一成不變的。

鴻蒙智行最初的成員問界,由賽力斯與華為聯手打造。

雙方的合作,基本是"華為主導+賽力斯躺平"的模式。

原因很簡單,在與華為合作之前,賽力斯在業內名不見經傳,雙方幾乎談不上優勢互補,躺平讓華為充分發揮拳腳,才有了問界今日的輝煌,也才有了華為今日在汽車領域的深厚積淀!

至今,華為擁有智能汽車領域軟、硬、芯、云等核心技術,它能夠拿出乾崑智駕、鴻蒙座艙、途靈底盤、高壓平臺、智慧大燈等各種核心裝備,并且,這些裝備在過去兩年時間里已經打出名堂,近年來與合作伙伴一起推出多款卓越的智能汽車產品,深受市場歡迎,在智能駕駛、智能座艙、智能駕控、軟件定義汽車等領域,為消費者帶來了觸手可及的出行體驗。

不過,上汽華為這次的合作又和其它四界有顯著的不同!

從2006年開始,上汽集團連續18年成為中國最大汽車制造商,2024年全年批發銷量達到401.3萬輛,終端交付量達到463.9萬輛,其中,海外終端交付量達108.2萬輛。目前的上汽集團旗下有八大整車業務,還有完善的自研、自產零部件產業,零束、延鋒、聯合電子、華域汽車等等都業內聞名。

拿新能源版塊為例,上汽集團一手打造的全新品牌智己汽車2024年銷量達到6.55萬輛,同比增幅71%,累計交付破10萬輛。

也就是說,在上汽和華為的合作之中,上汽一定能結合它的優勢擔任起行業領軍企業的強力伙伴角色。

在我看來,上汽就像是擁有深厚經驗的建筑商,而華為則是智能家居的先鋒企業,共同構建一座面向未來的智慧樓宇!

02、上汽為何不顧外界爭議的"靈魂論"?

從外界爭議的"靈魂論"到與華為合作,上汽牽手華為這一動作被很多人認為"急轉彎有點猛"。

但實際上,即便是時間退回到2021年,不少人對于這個詞匯的理解是有偏差的!

彼時正值中國汽車工業經歷著從傳統的機械制造向軟件定義汽車(Software-Defined Vehicle, SDV)轉型的根本性變革節點,在這一背景下,車企如果無法掌握軟件和智能化技術,就會失去對產品定義和用戶體驗的控制,最終淪為"代工廠"。

這一觀點的提出更多的是反映傳統車企在智能化轉型過程中對自身角色和未來發展的深刻思考,展現出的是上汽對核心技術自主掌控的重視,也時刻督促上汽需要通過自主研發或深度合作掌握智能汽車的核心技術,確保在未來的市場競爭中占據主動。

時間的洪流滾滾向前,迄今已歷經4年時光,如果對中國汽車工業最近幾年的發展有些全面宏觀了解的話就會發現,從彼時到現今,行業在變,華為在變,上汽也在變。

首先,行業環境發生了從"戰略防御"到"戰術進攻"的巨變。

2021年外界爭議的"靈魂論"被提出時,正值傳統車企集體焦慮期。特斯拉市值突破萬億美元,蔚小理銷量持續攀升,行業出現"軟件定義汽車"的明確信號。

彼時上汽年銷量雖達500萬輛,但新能源占比不足5%,智能化布局明顯落后,拒絕華為合作背后的本質是防止核心技術空心化,維護供應鏈主導權。

時間來到2023年,行業格局已經發生質變。在技術維度,迭代持續加速,自動駕駛研發投入門檻從10億級躍升至百億級,L2+滲透率突破40%,算法迭代周期縮短至3個月;從成本維度,動力電池價格下降30%但智能化單車成本上升50%,研發費用率超過5%警戒線;從市場維度,新勢力市占率突破30%,智能座艙、車機系統成為核心購車決策因素。

于任何一個車企而言,成為一個主動出擊的進攻者才有可能有機會脫穎而出!

其次,華為的定位也發生了從"顛覆者"到"賦能者"的嬗變。

2021年,華為Hi模式推廣受阻,彼時僅有極狐阿爾法S搭載。

彼時的賽力斯剛剛與華為合作推出華為智選SF5,市場前景不明,華為的新能源核心技術和零部件也沒有現今這般的市場影響力,也沒有推出像巨鯨平臺、途靈底盤、ADS 3.0智駕、鴻蒙智能座艙3.0之類的核心裝備。

余承東也坦言,當時大型廠商都不愿意與華為合作,所以才選擇賽力斯。

在隨后的2023年,華為將其調整為"鴻蒙智行"生態戰略并多次在不同場合強調其"不造車,幫助車企造好車"的定位。

這種轉變使得華為更像"博世式"的Tier1供應商而非顛覆行業的"特斯拉殺手",免除了車企對喪失主導權的擔憂。

第三,上汽集團內部的戰略方向也在持續進化。

這里我們需要思考一個問題:一個大型汽車廠商,真正的靈魂應該是什么?

我認為核心應該是其區別于競爭對手、穿越行業周期、實現長期價值的核心特質,包括技術創新、產品創新等。

在這方面,從我多年來對上汽集團多家品牌的觀察來看,上汽內部的進階從來就沒有停止過,與華為合作,也不影響上汽的自主研發,長期目的還是為了鞏固自身在全球汽車產業的核心競爭力,持續推動中國汽車產業向高端化、智能化、國際化邁進。

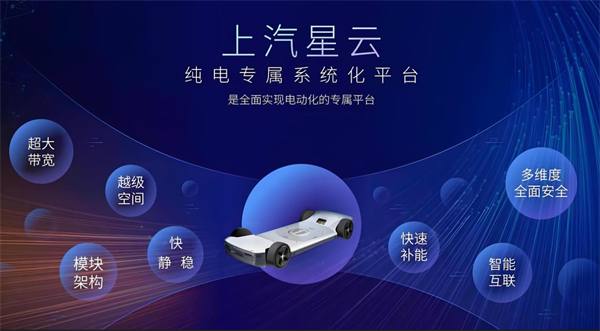

譬如上汽集團繼續投入300億打造"上汽星云"純電平臺、"銀河"全棧智駕系統。

與華為的合作,本質是上汽"3+3"戰略的戰術補強。

舉個例子,智己L6搭載華為乾崑ADS,但底層電子架構仍基于自研iO架構,實現"軀干自主,關節外協"。

這種靈魂本質是"悖論統合體":既要像瑞士鐘表匠般執著于0.01微米精度,又要如硅谷極客般顛覆既有規則;既要守護百年品牌積淀的文化超導體,又要保持初創企業般的創新等離子態。

想明白這個問題就能想明白,選擇與華為合作并不意味著上汽就"交出靈魂"。

換個維度來看,大眾投資小鵬、豐田牽手比亞迪也證明,當汽車產業全面進入"競合時代"時,機動戰略比固守邊界更重要。

所以我認為,上汽與華為合作是應對行業"摩爾定律"的務實選擇!既保持自主研發投入,又通過生態合作補齊短板,這種"自主可控+開放協同"的雙軌策略,恰是傳統車企轉型的理性路徑。

畢竟,閉門造車的風險遠大于可控合作!

如果置身于整個中國汽車工業的發展階段來看的話,我們會發現,上汽與華為的合作,起步于技術互補,但遠不至于技術互補,戰略層面的深度融合或許才是雙方在新時代背景下對產業變革的共同追求。

作為中國汽車工業的領軍企業,上汽集團肩負著推動中國汽車產業轉型升級、提升中國汽車工業國際競爭力的重任。在智能化、電動化、網聯化的全球汽車產業變革浪潮中,上汽需要借助外部力量,尤其是華為這樣的科技巨頭,來加速自身的技術創新和產業升級。

華為在5G、人工智能、云計算等領域的技術積累,能夠為上汽提供強大的數字化支持,幫助其在智能汽車領域實現突破。這種合作不僅是上汽履行國企使命的體現,更是其主動擁抱變革、顛覆傳統汽車發展模式、引領行業發展戰略、推動產業高層次發展的必經之路!

03、華為圖上汽什么?

上汽選擇華為合作,是一個關鍵轉變;華為選擇牽手上汽,也是一個重要抉擇!

熟悉華為發展史的人都知道,華為的研發-應用路徑是:核心技術直接用于高端產品,待得到市場驗證之后,再迅速在中低端產品上鋪開,手機是如此,智能汽車也是如此。

余承東2024年6月份說過,很多大廠找華為合作智選車,但華為手里沒有資源了。

我理解,這個資源既針對合作的車型產品,也包括研發生產制造等全流程的能力和資源儲備!

從車型產品角度來講,目前的鴻蒙智行已經布局了中型SUV、中大型SUV、C級車、D級車,價格區間覆蓋23-100萬,打造了好了幾個"樣板車型"。

那么它的下一步,就是將這些高端核心技術裝備下放。

但與手機不同的是,華為自己是不造車的,因此就需要一個這樣的合作伙伴,上汽就是一個理想選擇。

我們可以打個簡單的比方,在汽車圈,華為需要打造一個當年的"榮耀"一樣的角色,承擔華為核心技術向下普及的重任!

與上汽合作,就具備這樣的可能性。

那為何偏偏是上汽而不是別家呢?

這就要聊到上汽集團有區別于其它傳統車企的核心差異化優勢。

首先是從研發到制造的全產業鏈閉環能力。

在內部,上汽旗下零束科技(智能駕駛)、聯合電子(電驅系統)、華域汽車(底盤)等子公司目前已經覆蓋智能汽車全產業鏈;在外部,上汽與寧德時代(電池)、阿里巴巴(AI座艙)、大眾(MEB平臺)深度合作,形成技術融合能力;"核心部件自主可控+外部技術模塊化集成"的獨特模式已然布局多年!

其次是系統且渾厚的汽車技術研發能力。

上汽旗下包括純電、混動、氫能三大整車平臺以及電池、電驅、超混系統、智能車全棧解決方案的"七大技術底座"已實現規模化應用,再結合上汽集團在生產工藝、質量管理等方面積累了豐富的經驗,旗下單車型開發成本降低30%,開發周期縮短20%,這一能力是華為技術能快速融入到成熟制造體系的保障,也有助于降低雙方合作的風險。

2024年,國家公布首批L3級智能網聯汽車準入和上路通行試點名單,上汽成為唯一一家乘用車和商用車項目均成功入選的企業。

基于"場景創造價值、軟件定義汽車、數據決定體驗"的理念,上汽集團率先實現固態電池、全棧3.0智能車解決方案、整車中央協調運動控制平臺(VMC)等行業領先技術的量產裝車,同步也在深入推進"算法+軟件+芯片"的協同開發,以及AI大模型等新技術的上車應用。

第三是全球化布局與市場滲透力。

目前,上汽集團產品和服務遍布全球100余個國家和地區,MG等品牌在海外市場的成功經驗,使上汽能主導華為合作車型的全球定位,而非僅作為"代工廠",以2025年1月數據為例,上汽海外銷量達9萬輛,遠超其它合作車企;規劃中的歐洲制造基地可直接支撐華為鴻蒙智行業務的全球化布局。

結合官方信息中提到的"雙方致力于打造具有全球競爭力的智能汽車產品",不妨把格局打開暢想一下:有沒有可能有一天,上汽與華為合作的車型出現在MG在歐洲的經銷店呢?

04、一次雙贏的合作?

任何合作都是有風險有挑戰的!

華為與賽力斯的合作,最初的兩年并沒有什么成果,SF5之類的車還引起了巨大爭議;與奇瑞的合作,也因為雙方磨合的問題而進展緩慢,首款車型智界S7銷量至今才有所起色。

上汽與華為的合作,也會遇到不同形式的挑戰。

首先是雙方合作的匹配度。

上汽與華為各自有一套技術體系,即便是對等合作,也可能需要比較長的一段時間。

其次是很多人關注的新技術先發權之爭。

華為同時與賽力斯、奇瑞、江淮、北汽等合作,上汽如何爭奪如華為ADS 4.0等技術的優先導入權?

這里我們不妨換個問題,上汽的核心差異化優勢在哪?

從閉門造車到率先開放,從眷守上海到出海跨洋,上汽集團迄今已歷經數十年的發展和積淀。

上文也有提到,上汽集團的從研發到制造的全產業鏈閉環能力、系統且渾厚的汽車技術研發能力、全球化布局與市場滲透力等都是上汽爭取華為新技術先導權的基礎。

所以從長遠來看,上汽和華為通過技術、體系、資本、數據、市場的多重紐帶,完全有可能能實現"1+1>2"的協同效應。

這些場景對于普通消費者而言或許過于宏大,但當你未來有一天開著上汽新車,發現華為ADS自動避開突然竄出的外賣電動車,又或是出國旅游在歐洲街頭閑逛突然看到一輛來自中國的智能網聯汽車,你會發現,這很可能就是上汽華為合作最直接的"人間煙火氣"。

結束語

在我看來,上汽與華為的合作,絕非倉促而定的決策,它必定經歷過各級人員唇槍舌劍的層層討論,它必定歷經過雙方高層反復斟酌的深思熟慮,它也必定歷經過企業智囊團審時度勢的謀劃布局。

扎根汽車領域多年,上汽早已是汽車行業領頭羊;反觀華為,在智能化領域亦是一方霸主,雙方的合作可以說是萬事俱備只欠東風,這陣東風,就看雙方的磨合程度了。道路、方向都是正確的,關鍵看執行的效果如何!

上汽也好,華為也罷,都是老江湖了,雙方的合作充滿了想象空間!不妨期待一下,在即將于4月舉行的上海國際車展上,坐擁主場優勢的上汽集團聯手華為會給我們帶來怎樣的驚喜!